Chapitre V. Au pied du mur

Fiche 11. La pierre, de la main aux murs

Fiche 12. Les sables d'arène, richesse oubliée

Fiche 13. Un mortier à portée de main

Fiche 14. A l'ouvrage

Entretenir et réparer

Réparer ou refaire un enduit ou un crépi

Pourquoi et comment regarnir des joints vidés

La façade d'une maison, c'est sa face, c'est-à-dire son visage. Son visage nous regarde, visage marqué par l'épreuve, buriné par le temps.

Comment retoucher un visage, réparer la façade de ma maison ? Lui redonner vie ? On ne fait pas n'importe quoi avec un visage, le visage d'une maison aimée. On ne la « relooke» pas comme celui d'une star à laquelle on impose une marque.

Il faut réparer avec les mêmes matériaux. Le mortier sera donc du tuf local (sable d'arène) et de la chaux exclusivement, sans autres adjuvants. (Il s'agit de refaire à l'identique en vue d'une véritable restauration dont les techniques du gros oeuvre ne sont pas soumises aux prescriptions postérieures à 1958, date des DTU).

Voici un enduit ou un crépi qui cloque et tombe par plaques : il faut aviser. Si les désordres sont partiels, on répare à la demande, place par place, en soignant les raccordements qui resteront inévitablement plus ou moins visibles : c'est le charme de la sincérité, un habit plein d'histoire. Sinon, il faut reprendre l'ensemble et refaire un enduit ou un crépi identique au précédent, c'est-à-dire avec le tuf local.

Voici un enduit ou un crépi qui cloque et tombe par plaques : il faut aviser. Si les désordres sont partiels, on répare à la demande, place par place, en soignant les raccordements qui resteront inévitablement plus ou moins visibles : c'est le charme de la sincérité, un habit plein d'histoire. Sinon, il faut reprendre l'ensemble et refaire un enduit ou un crépi identique au précédent, c'est-à-dire avec le tuf local.

Crépis et enduits sont de même mortier et ont pour but d'assurer un revêtement. Ce qui les différencie, c'est la manière de revêtir le mur. L'enduit, c'est le mortier appliqué à la truelle et serré à la grande taloche, ou bouclier, sur une sous-couche à laquelle il s'accroche. Le crépi, c'est le même mortier mais lancé ou projeté en finitions non retouchées et diverses sur une sous-couche ou directement sur la muraille.

Crépis et enduits sont de même mortier et ont pour but d'assurer un revêtement. Ce qui les différencie, c'est la manière de revêtir le mur. L'enduit, c'est le mortier appliqué à la truelle et serré à la grande taloche, ou bouclier, sur une sous-couche à laquelle il s'accroche. Le crépi, c'est le même mortier mais lancé ou projeté en finitions non retouchées et diverses sur une sous-couche ou directement sur la muraille.

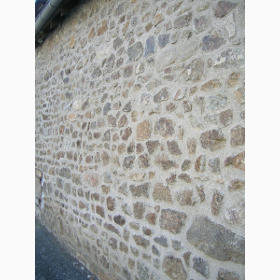

Or une mode détestable sévit comme une épidémie : celle du faux rustique qui déshabille les façades, exhibe leur squelette minéral pour dégarnir et entourer les joints de chaque pierre ! « Faire des joints » est devenu, depuis trente ans, une des techniques pseudo-rustiques qui dénaturent et défigurent définitivement bourgs et villages ruraux. C'est une tocade racoleuse, faite d'ignorance et de prétention, qui coûte cher, en mortier prêt à l'emploi, en échafaudage et en temps de travail. C'est une erreur séduisante qui s'impose comme le bon goût esthétiquement correct ! De cet engouement néfaste, maîtres d'oeuvre et maîtres d'ouvrage ne peuvent plus se libérer.

Or une mode détestable sévit comme une épidémie : celle du faux rustique qui déshabille les façades, exhibe leur squelette minéral pour dégarnir et entourer les joints de chaque pierre ! « Faire des joints » est devenu, depuis trente ans, une des techniques pseudo-rustiques qui dénaturent et défigurent définitivement bourgs et villages ruraux. C'est une tocade racoleuse, faite d'ignorance et de prétention, qui coûte cher, en mortier prêt à l'emploi, en échafaudage et en temps de travail. C'est une erreur séduisante qui s'impose comme le bon goût esthétiquement correct ! De cet engouement néfaste, maîtres d'oeuvre et maîtres d'ouvrage ne peuvent plus se libérer.

Or la pierre est un élément de maçonnerie : elle est belle quand elle reste à sa place, dans le maillage des assises. Détourée, puis rejointoyée en léger creux, on la sort de sa nature et on la met en évidence pour elle-même, comme motif de décoration. Une façade ainsi défigurée devient hélas un présentoir de minéraux.

Peut-on encore, de nos jours, réussir enduits et crépis traditionnels ? Il est rude et malaisé de convaincre entrepreneur et client d'utiliser uniquement le mortier ordinaire, le seul traditionnel, fait de tuf et chaux, mortier à coup sûr dans la nuance locale.

Il est tout aussi laborieux d'expliquer et de faire comprendre la manière simple des finitions anciennes et de s'y tenir ; s'affranchir des finitions trop parfaites et enjolivées s'acquiert difficilement.

Les enduits au mortier, serrés manuellement au plat de la truelle, même sous le badigeon, garderont le modelé agréable de l'outil. Cela se voit très bien à lumière frisante. De même, les mortiers d'enduit serré au bouclier (la taloche) laissent apparaître le mouvement des boucles du geste de l'ouvrier lors du surfaçage.

Les jetés à la truelle, à pierres vues plus ou moins noyées, sont laissés tels qu'au premier lancer. Ensuite, le maçon mouche chaque nappe de mortier au tranchant de son outil, de bas en haut, au nu des pierres, « à fleur de bosses ». Ce travail est simple… trop simple ! Car il répugne aux prouesses techniques valorisantes et aux entêtements décoratifs.

Qu'en est-il des mouchetis ?

Qu'en est-il des mouchetis ?

S'il est encore possible de réparer un enduit serré, les techniques ayant toujours cours, il est plus délicat de rattraper les crépis en grains, appelés aussi mouchetis.

Rendre grenue la finition de surface, engruntis en Limousin, se faisait à la grande truelle à jeter ou bien, plus facilement, au balai et récemment encore à la tyrolienne. Ces savoir-faire ont pratiquement disparu.

Avec un petit balai de bouleau, le maçon projetait en pluie les grains du mortier sur le mur ; l'opération se répétait plusieurs fois par bandes horizontales.

L'observation de ces engruntis anciens montre de gros grains bruns et roulés, des grains anguleux de tuf, parfois des grains de terre cuite pilée, des grains de chaux non fusée et, bien sûr, la pâte fine des petits grains. L'ensemble est doré, blond ou grisé par le temps.

Pour réparer, en bon infirmier, le maçon débride la plaie et s'assure de la bonne santé des bordures. Après avoir fait un essai réel complet sur un mur quelconque, il soigne la blessure tout en sachant qu'il est impossible de marier parfaitement l'ancien et le nouveau.

L'observation de ces engruntis anciens montre de gros grains bruns et roulés, des grains anguleux de tuf, parfois des grains de terre cuite pilée, des grains de chaux non fusée et, bien sûr, la pâte fine des petits grains. L'ensemble est doré, blond ou grisé par le temps.

Pour réparer, en bon infirmier, le maçon débride la plaie et s'assure de la bonne santé des bordures. Après avoir fait un essai réel complet sur un mur quelconque, il soigne la blessure tout en sachant qu'il est impossible de marier parfaitement l'ancien et le nouveau.

Reprendre des désordres et dégâts dans le gros-oeuvre des maçonneries

Des blessures sont à cicatriser ? C'est d'une main délicate et non violente que l'on doit réparer une maison âgée, un peu à la manière du restaurateur d'une oeuvre d'art… un peu à la façon d'une habile couturière qui rapièce et raccommode, rassemble des mailles qui se sont échappées, reprend une déchirure en rattrapant la trame et la chaîne du tissu primitif. Restaurer c'est, au fond, ne pas uniformiser sottement mais rétablir une harmonie.

Ces vieilles maison ont beaucoup servi : toujours valides, elles peuvent encore nous abriter mais elles demandent retouches et remaniements nécessaires, reprises de travaux discrètes, s'en tenant rigoureusement à la logique de leur architecture originelle.

Cette maçonnerie s'est conservée intacte dans son état primitif d'appareillage à joints vifs (qu'importe la pierre : granit, gneiss, calcaire ou grès) ; elle est en bon état et il n'y a pas lieu d'enduire, et surtout pas de lui « refaire les joints ». (On ne peut pas en « re-faire » puisqu'il n'y en a jamais eu ; on ne peut pas en faire sans démolir les calages ou briser les arêtes des pierres de taille... comble du mensonge !).

Par endroits, les maçonneries apparaissent rebondies, soufflées. Il faut intervenir.

Des précautions s'imposent : soutenir pour éviter des effondrements, avec planches et chandelles ; blinder, c'est-à-dire protéger d'un renversement par des madriers maintenus en force.

Dans tous les cas, rejointoyer ne servirait à rien. Un mortier n'est pas une colle. Il faut vider en forme de voûte, par petites parties, rebâtir avec les mêmes matériaux et, pour le bas des murs, à la chaux hydraulique.

Il faut donc reprendre la maçonnerie dans la logique de l'ouvrage existant ; pierres de même nature, de même format, assisées et calées en prolongeant les lits de même hauteur le long d'un cordeau horizontal tendu de part et d'autre de la reprise. Il faut absolument éviter un remplissage grossier en mosaïque brouillée. Une reprise réussie passe inaperçue...

Pour les lézardes, fentes, coups de sabre, c'est par un coulis de mortier fluide, chaux aérienne et plâtre, que l'on peut stabiliser les maçonneries qui s'écartent.

Cliquer sur ces vignettes pour voir les photos en meilleure définition

<< Page précédente Page suivante >>