Chapitre V. Au pied du mur

Fiche 11. La pierre, de la main aux murs

Fiche 12. Les sables d'arène, richesse oubliée

Fiche 13. Un mortier à portée de main

Fiche 14. A l'ouvrage

A l'origine, un mortier était la cuve dans laquelle le maçon faisait mourir la chaux vive. En effet, la pierre à chaux de carrière, une fois cuite au four, doit être réhydratée. D'abord vive, elle est amortie, « mise à mort » par projection d'eau. Avec l'usage, le contenant « mortier », par métonymie, a donné son nom au contenu. Ce mélange liant (ici chaux amortie), agrégats sableux et eau, selon le dosage convenu, est appelé aujourd'hui le mortier. La chaux solidifie l'ensemble ; on dit qu'elle fait sa prise.

Dans les régions cristallines (Massif central), le calcaire est absent, et bien sûr, aussi… les fours à chaux ! Le liant le plus accessible, c'est l'argile contenue dans les poches de tuf

Terme général en géologie, désignant, depuis les Grecs et les Latins, une roche fragile. On range sous ce terme plusieurs roches d'origines géologiques diverses : des tufs volcaniques, des tufs non homogènes de calcaires et de végétaux pétrifiés, des tufs provenant de la désagrégation de roches déjà sédimentaires (calcaires, grès…), des tuffeaux tendres qui durcissent à l’air, etc. Ainsi, dans la vallée de la Loire, le tuffeau désigne une roche calcaire sédimentaire particulièrement friable.

Dans les régions du Massif Central, l’épaisseur d’arène recouvrant la roche mère est une roche fragile et friable, conservant l’aspect et la texture de la pierre de granite ou de gneiss. Fouillée à l’outil, elle s’effondre en un sable (arena = sable) dont les composantes minérales sont les mêmes pour ces deux roches (quartz abondant, feldspath transformé en argile par hydratation, mica), avec des proportions variables.

Dans le Massif Central, là ou prédomine la langue d’oc, le terme tuf venu des Latins est toujours vivant dans le vocabulaire usuel des autochtones. Ce terme est à la jonction de la science géologique et de l’histoire. On ne peut le réduire à un localisme et il doit être employé sans complexe ni réticence.

Ce tuf est l’agrégat le plus naturel et traditionnel dans les mortiers. Il est employé seul avec son argile grasse pour les constructions à la terre minérale. Il est choisi maigre pour les mortiers utilisant la chaux comme liant.

En Bas-Limousin, le terme très connu de « bar » désigne une arène argileuse et colorée.

En d'autres pays où il n'y a pas d'arène hercynienne, on parle de sable local, de sable de terain, de sablon, de sable à lapin ou de terre minérale.

très argileux logées dans l'épaisseur des roches arénisées. Ainsi, durant plusieurs millénaires, c'est avec le tuf gras, à portée de main et d'attelage, que l'on a fait des mortiers dont le seul liant était son argile.

C'est en effet sous sa pioche que l'ouvrier d'alors rencontre, pour asseoir sa construction, une roche compacte et incompressible quoique détritique : dans le Massif central, c'est l'arène pulvérulente de la roche mère, appelée « tuf » en Limousin.

Mortiers au liant d'argile

C'est très près du lieu de travail que le maçon trouve son matériau : la terre argileuse, dite en Limousin tuf gras, appelée aussi terre grasse, richesse venue de l'arène locale et employée jusqu'au milieu du XIX° siècle. Elle a servi pour les terres battues des sols, pour lier les maçonneries de pierres et pour remplir les vides des constructions en pans de bois.

En campagne, dans les villages et les bourgs, le tuf des caves et des tufières avoisinantes suffit aux maçons. Mais qu'en est-il pour les ouvriers et tâcherons d'une grande agglomération comme Limoges ? Pour traiter complètement la question des tufs à maçonner en Limousin, il faut risquer un détour : où les maçons en ville s'approvisionnaient-ils donc pour leurs mortiers à maçonner ?

Pour les constructions et reconstructions constantes, durant 14 à 15 siècles, les besoins sont immenses. Le sable de la Vienne ? C'est un sable lavé ; sans chaux, il est inutile ; les fours à chaux sont très loin de la cité et de la ville ; la pierre à chaux, cuite puis éteinte, est chère, elle est utilisée seulement pour les fresques et les badigeons.

Alors, les mortiers ? Ils viennent des sables de l'arène nourricière sur laquelle la ville est construite. Le mortier est sans chaux, puisque l'arène contient elle-même son propre liant : l'argile des feldspaths dissous.

En ville, le tuf des caves ne pouvait suffire. Les terrassiers creusaient alors davantage pour approvisionner les chantiers en arène : sables d'arène, plus argileux pour les immenses besoins des torchis, moins argileux pour la bauge ordinaire à maçonner. Dans cette arène providentielle, on prolongeait les caves, on creusait des puits avec escaliers, on soutenait des arcs trop amples, on fouillait en galeries voûtées.

Limoges est assise sur un massif de roche migmatiques C'est une pierre de composition mélangée par fusion lors, de la poussée hercynienne (370 millions d'années). Elle est proche à la fois du granit et du gneiss. L'altération de cette roche par hydrolyse aboutit à son arénisation. Sous la ville, dans cette roche tendre, le tuf, s'enfonçaient pioches et pelles des terrassiers.

Il fallait s'entendre avec les voisins, avec les chantiers proches, suivre des pratiques établies, ou les modifier, négocier des redevances... Une foule de brassiers et de portefaix creusaient et remontaient les sables à la lumière parcimonieuse des lampes à huile. A dos d'homme, arrivaient sur la rue, dans des hottes de vannerie, pierres friables et arènes ; elles étaient aussitôt écrasées, passées au crible, mouillées et malaxées, puis le mortier servi aux maçons comme on le voit dans les vitraux ou les enluminures.

C'était de loin que venaient, par charrois, la pierre de taille en granit et les moellons de plein mur mais c'était tout naturellement une extraction dans les profondeurs de la ville même qui fournissait les mortiers et la terre grasse.

Toutes ces caves à plusieurs étages pour des marchandises et des réserves ? Toutes ces galeries pour des refuges ou des rites secrets ? Certes. N'oublions pas cependant que ces fouilles furent avant tout des mines d'extraction des sables d'arène pour les mortiers de construction, comparables aux tufières nécessaires aux paysans-maçons des villages.

Toutes ces caves à plusieurs étages pour des marchandises et des réserves ? Toutes ces galeries pour des refuges ou des rites secrets ? Certes. N'oublions pas cependant que ces fouilles furent avant tout des mines d'extraction des sables d'arène pour les mortiers de construction, comparables aux tufières nécessaires aux paysans-maçons des villages.

Elle est là, cette roche arénisée offerte aux besoins séculaires d'une cité en continuelle transformation.

La cabane. On peut les présenter, ces primitifs abris des premiers paysans d'ici : l'archéologie nous montre la survivance des implantations ; l'ethnographie nous présente ailleurs des exemples contemporains.

Lointaine et longue période au cours de laquelle les hommes sédentaires se protègent du froid, de la chaleur et de la pluie. Là, ils gardent le feu, l'eau, les aliments et les outils. Là, ils préservent leur sommeil.

Sur l'emplacement choisi, une fois l'épaisseur de la motte et de sa terre végétale enlevée, une terre minérale argileuse arrachée au ventre d'un talus voisin est déversée. Ce tuf gras, ce « bar » en Bas-Limousin, est humidifié, piétiné, tassé et aplani. Un enclos de poteaux, régulièrement fichés dans le sol, soutient une pèlerine végétale pentue. C'est une palissade de branchages entrelacés, implantée sur un mur de pierres, qui, garnie de terre grasse, clôture la cabane. C'est la maison d'avant-hier.

Sur l'emplacement choisi, une fois l'épaisseur de la motte et de sa terre végétale enlevée, une terre minérale argileuse arrachée au ventre d'un talus voisin est déversée. Ce tuf gras, ce « bar » en Bas-Limousin, est humidifié, piétiné, tassé et aplani. Un enclos de poteaux, régulièrement fichés dans le sol, soutient une pèlerine végétale pentue. C'est une palissade de branchages entrelacés, implantée sur un mur de pierres, qui, garnie de terre grasse, clôture la cabane. C'est la maison d'avant-hier.

L'expérience ininterrompue du garnissage à la terre entre les colombages perpétue les antiques façons de la cabane.

La maison d'hier. La maison d'hier est édifiée de pierres soigneusement jointoyées et de chaînes d'angles

Aux angles d'une construction où deux pans de mur se rencontrent, des moellons choisis sont croisés alternativement en panneresse et en boutisse. Ils sont montés en besace, c'est-à-dire en double (bis/saccia). Cette liaison forme le chaînage vertical d'un angle.

, de charpentes de poutres délignées à fermes

Charpente : assemblage triangulaire destiné à supporter le faîtage, les pannes et les chevrons. Une ferme se compose généralement des pièces suivantes :

* une poutre horizontale appelée entrait qui repose sur deux murs porteurs,

* deux poutres obliques nommées arbalétriers,

* le poinçon, pièce verticale médiane de la ferme, joignant l'entrait au faîtage du toit,

* les contrefiches et les liens.

tenonnées et mortaisées.

La maison d'hier garde encore en héritage l'aspect matériel des géologies et des mortiers de tuf.

La terre battue. Le sol de terre crue et battue peut encore exister dans la grande pièce de maison, celle de l'âtre, souvent entouré de blessures… Si cette survivance est devenue rare, plus rare encore sera le nouvel habitant qui osera conserver, réparer ou bien refaire le même sol à l'identique. Bien qu'il soit pourtant facile de retrouver les façons de faire, il est pratiquement impossible de vaincre les idées reçues.

En terre minérale battue, toujours visible, est l'aire des granges limousines. Elle est au niveau du sol de la cour, à l'abri, entre les deux files de têtières des bêtes aux étables (cornadis, goulières, colombages…).

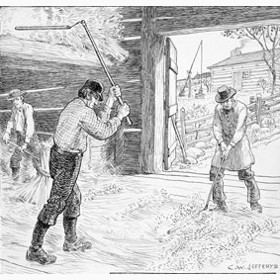

Déversé au tombereau, le tuf gras était répandu sommairement en abondance , formant une couche de terre argileuse. Légèrement humectée d'eau, la terrre était malaxée par la ronde incessante d'un attelage. « Marchée » et piétinée (marchat e chauchat), elle était réduite en une pâte ductile, qu'on aplanissait et tassait à la planche en reculant sous le portail de grange dont l'entrée était bordurée de larges et profondes dalles de pierre.

La première utilité de l'aire de grange fut d'être une surface saine et abritée pour le battage des grains. On y battait au fléau, de la fin de l'été à l'entrée de l'hiver, les gerbes que l'on déliait alors, gerbes d'épis moissonnés à leur saison pour la récolte du grain.

C'est sur cette aire sèche et dure, devenue béton d'argile, sur cette « charrière » abritée, que s'avançaient ou reculaient les charrettes chargées de la récolte des herbes fanées au soleil (les foins) et les charges des blés coupés à maturité.

C'est sur cette aire sèche et dure, devenue béton d'argile, sur cette « charrière » abritée, que s'avançaient ou reculaient les charrettes chargées de la récolte des herbes fanées au soleil (les foins) et les charges des blés coupés à maturité.

C'est enfin de chaque côté de cette aire de grange que, par les cornadis, les bêtes étaient « soignées ». Sorties et rentrées aux étables deux fois par jour, elles étaient « afanées » par le foin jeté des barges, des trèfles fauchés au matin, des compléments d'engraissement.

Le pisé. Paysans et maçons limousins, habitués et attentifs à la surabondance de la pierre sur leur sol et sous leurs pieds, n'ont pas eu à connaître, dans leur pays, la construction à la terre minérale. Le pisé de terre grasse, pétrie et pilée par lits successifs en élévation, contenue à l'aide de coffrages de planches, est très rare en Limousin.

Le pisé. Paysans et maçons limousins, habitués et attentifs à la surabondance de la pierre sur leur sol et sous leurs pieds, n'ont pas eu à connaître, dans leur pays, la construction à la terre minérale. Le pisé de terre grasse, pétrie et pilée par lits successifs en élévation, contenue à l'aide de coffrages de planches, est très rare en Limousin.

Partout, l'homme de pays utilise ce qu'il a sous la main de plus proche, de plus abondant, de plus disponible. En Limousin, ce sont la pierre primaire, l'arène friable plus ou moins argileuse, le bois de brin ou de sciage. Monter des murs à la terre lui paraît inconcevable.

Cependant, le maçon contemporain devrait pouvoir se délivrer de tout préjugé. Il devrait découvrir ou redécouvrir la qualité d'un matériau des plus traditionnels, celui de la terre. Il devra toutefois se garder de tout nouveau scientisme et, avant toute intervention, bien observer, comprendre et aimer son héritage afin d'imaginer une nouvelle harmonie humanisée.

Le torchis. En Limousin, le torchis est fréquent à l'intérieur de nombreuses maisons anciennes, surtout pour le cloisonnement de la chambre jouxtant la grande pièce de la maison.

Le torchis. En Limousin, le torchis est fréquent à l'intérieur de nombreuses maisons anciennes, surtout pour le cloisonnement de la chambre jouxtant la grande pièce de la maison.

Les poteaux pieds-droits de cloison sont pris dans une semelle de bois par le bas et accrochés dans une solive, tout en haut. Rainurés dans chacune de leur face latérale, ils reçoivent un barreaudage oblique ou droit engagé en force (billons ou clisses). C'est autour de ces barreaux que sont tordues et enroulées des poignées de paille engluée de terre humide. Le garnissage est achevé par une couche de terre grasse, armée le plus souvent de végétaux finement coupés. Un lattis horizontal de feuillards de châtaignier, cloué de poteau à poteau, est revêtu, à la taloche, d'un mortier fin de terre ou de terre et chaux avec poils de vache. Un badigeon au lait de chaux assure la finition.

Les poteaux pieds-droits de cloison sont pris dans une semelle de bois par le bas et accrochés dans une solive, tout en haut. Rainurés dans chacune de leur face latérale, ils reçoivent un barreaudage oblique ou droit engagé en force (billons ou clisses). C'est autour de ces barreaux que sont tordues et enroulées des poignées de paille engluée de terre humide. Le garnissage est achevé par une couche de terre grasse, armée le plus souvent de végétaux finement coupés. Un lattis horizontal de feuillards de châtaignier, cloué de poteau à poteau, est revêtu, à la taloche, d'un mortier fin de terre ou de terre et chaux avec poils de vache. Un badigeon au lait de chaux assure la finition.

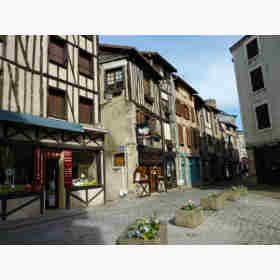

Les maisons à pans de bois et colombages survivent surtout dans les ruelles les plus anciennes des villes et petites villes. Dans les villages, ces maisons sont quasiment inexistantes. Toutefois, en village limousin, on peut découvrir assez souvent un torchis à la pointe triangulaire d'un mur pignon.

On voit aussi le torchis dans les petits appentis, dans les poulaillers des remises, des entourages de puits ou encore dans de petits pavillons de parcs châtelains.

Cliquer sur ces vignettes pour voir les photos en meilleure définition

<< Page précédente Page suivante >>